理学療法課

恵寿総合病院 公式Instagram

職場の様子や日常を発信中!

https://www.instagram.com/keiju_medicalcenter/

是非「#恵寿リハビリテーションセンター」でご覧ください

恵寿総合病院 公式YouTube

課長ご挨拶

当院リハビリテーションセンターでは、365日切れ目なくリハビリを提供しており、急性期から生活期まで幅広い患者を対象としております。また、知識・技術の向上を目標に様々な専門資格を取得しているスタッフが在籍しており、専門領域の学習をしております。

理学療法について

理学療法とは病気、けが、高齢、障害などによって運動機能が低下した状態にある人々に対し、運動機能の維持・改善を目的に運動、温熱、電気、水、光線などの物理的手段を用いて行われる治療法です。

「理学療法士及び作業療法士法」第2条には「身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう」と定義されています。

理学療法の直接的な目的は運動機能の回復にありますが、日常生活動作(ADL)の改善を図り、最終的にはQOL(生活の質)の向上をめざします。病気、けが、高齢など何らかの原因で寝返る、起き上がる、座る、立ち上がる、歩くなどの動作が不自由になると、ひとりでトイレに行けなくなる、着替えができなくなる、食事が摂れなくなる、外出ができなくなるなどの不便が生じます。誰しもこれらの動作をひとの手を借りず、行いたいと思うことは自然なことであり、日常生活動作の改善はQOL向上の大切な要素になります。理学療法では病気、障害があっても住み慣れた街で、自分らしく暮らしたいというひとりひとりの思いを大切にします。

理学療法課の業務

365日体制で毎日充実したリハを提供します。

急性期リハ病棟は1時間/日、地域包括ケア病棟は40分/日、回復期リハ病棟は3時間/日のリハビリが受けられます。

ニューロリハビリテーションとして、脳卒中患者ではBWSTTやPOPO、下肢装具を使用した歩行練習を行えます。

運動期リハでは超音波を用いた評価・治療を行います。ボツリヌス療法後のリハビリ、ウォークエイドを用いた歩行練習などを行っています。

各種、勉強会に加え学会発表や論文執筆の支援も行っており、学術的にも向上できるよう整えております。

DXにも力を入れており、各種書類の作成やカルテ入力作業のような、時間のかかる事務作業をできる限り自動化し、患者対応に時間をかけられるよう工夫をしています。

ボツリヌス治療について

痙縮に伴うこのような症状はありませんか?

手・腕の痙縮による悩み

- 服を着るのに時間がかかる。

- 指が開きにくい。

- 爪が切りにくい。

- 歩行時に肘の屈曲が強くなる。

- 手や腕の筋肉の痛み、こわばりが出てきた。

足の痙縮による悩み

- つまずきやすく転びやすい。

- 下肢装具の着け難さがある。

- 歩行時の麻痺下肢の痛みがある。

ボツリヌス注射とは何か

ボツリヌスは筋肉のこわばり(痙縮:筋肉の緊張が徐々に高くなり、硬く動きにくくなったり、筋肉が短くなったりしてしまう状態)をやわらげる薬です。この注射の適応はリハビリ科医師の診察で適応を判断いたします。効果は投与数日後から現れ2週間程度で効果が安定します。その後3~4か月で効果が弱まってきます。その為,必要に応じて再度ボツリヌス注射を行います。また、効果を少しでも持続させる為に『リハビリ』も実施していく必要があります。※効果の持続期間には個人差があります。

ボツリヌス注射の目的・効果(効果には個人差があります)

- 痛みを和らげる

- 爪が切りやすくなる

- 手が使いやすくなる

- 着替えがしやすくなる

- 靴、装具がはきやすくなる

- 歩きやすくなる

- 装具なしでも歩きやすくなる

- 動かしやすくなる

- 新しい装具が作成できる など

医療費助成

ボツリヌス治療は高額医療の為、身体障害者手帳や高額療養制度の適応となり医療費の個人負担軽減が見込まれます。※七尾市では身体障害者手帳3級から助成が受けられます。

治療の流れ ※治療にあたり、リハビリに対する意欲がしっかりある方に勧めています。

ご相談 → リハビリ科で痙縮の診察と評価 → 注射の予約 → 予約日に注射実施 → 注射後、歩行状態など確認。その後のリハビリの治療計画を立て、リハビリを集中的に実施 → 3~4か月後改めて評価を行い、再度注射実施

ニューロリハビリテーション

ニューロリハビリテーションとは、ダメージを受けて壊れた脳の運動回路を再構築し、脳科学を応用したリハビリのことです。麻痺した手足だけでなく、それらに運動の指令を出す脳のメカニズムにも目を向け、その回復を図ることで麻痺の改善を目指します。

当院の脳血管疾患リハビリの取り組み

早期離床

- 週に3回脳外科医や看護師、栄養士、介護支援専門員、リハビリスタッフなど多職種を交えて患者の情報共有のためのカンファレンスを行っています。

- HCU担当看護師と連携シートを利用して看護・リハビリの両場面から離床を促しています。

- バイタルの変動を確認しながら座位練習、立位練習を早期から行います。

早期集中型歩行リハビリテーション

早期離床や特殊な機械、装具を用いて科学的根拠に基づいたリハビリを提供しています。(下記参照)

●BWSTT(体重免荷トレッドミル訓練)

トレッドミルを使用し、体重を免荷しながら重度の脳卒中片麻痺患者の歩行練習を行うことが出来ます。

●長下肢装具

麻痺側下肢に十分に体重をかけられない場合は長下肢装具(右上写真)を使用し、早期から立位・歩行練習を行っていきます。

●POPO(免荷式リフト)

リフト機能で安全に立ち座りが可能であり、身体にかかる負担を軽減する機能(免荷機能)が付いているため安心して、意欲的に歩行練習を進めることが可能です。

痙縮治療

脳卒中の後遺症としてみられる運動障害のひとつに痙縮(けいしゅく)という症状があります。痙縮とは、筋肉がつっぱり、手足が動かしにくくなったり、勝手に動いてしまったりする状態のことです。このような状態になると、手の指が握ったままで開きづらい、肘が曲がり伸びづらい、足の先が足の裏側の方へ曲がってしまうなどの症状により、日常生活に支障をきたしてしまいます。また、痙縮そのものがリハビリテーションの障害となることもあるので、痙縮に対する治療が必要になります。

当院では痙縮に対してボツリヌス治療を実施しています。

機器を用いた治療

●ウォークエイド(歩行神経筋電気刺激装置)

歩行時に足関節背屈筋へ刺激を与え、正常歩行に近付ける練習を行っています。

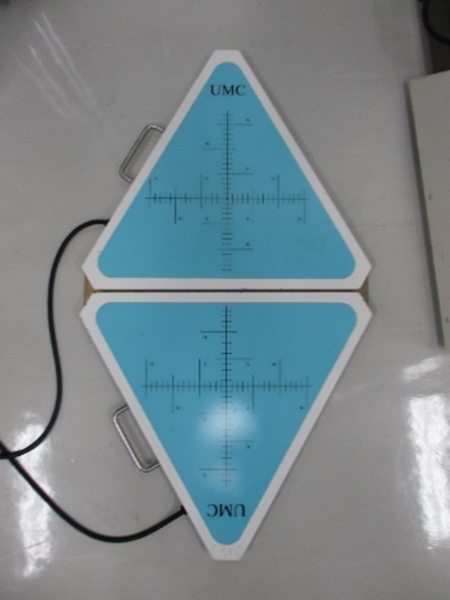

●表面筋電計

動作での各筋の筋活動を計測し、治療に応用しています。また、定期的に計測し、治療の効果判定にも用いています。

運動器リハビリテーション

当院では様々な疾患を対象としてリハビリテーションを実施しています。

主な疾患名

脊椎圧迫骨折・大腿骨頸部骨折・脊髄損傷・上腕骨頸部骨折・腰椎椎間板ヘルニア・腰部脊柱管狭窄症・靭帯損傷・人工関節置換術(股関節・膝関節) など

入院治療の流れ

(例)脊椎圧迫骨折の場合

| 期間 | リハビリテーション内容 | その他 |

|---|---|---|

| 入院 急性期病棟 (2~3週間) |

|

|

| 回復期病棟または 地域包括ケア病棟 (1~2か月) |

(急性期病棟でのプログラムに加え…)

|

|

| 退院 |

|

(例)大腿骨頸部骨折(人工骨頭置換術)

| 時期 | リハビリテーション内容 | その他 |

|---|---|---|

| 入院(手術前) |

|

|

| 手術日 |

|

|

| 手術後(翌日~) 急性期病棟 (2~3週間) |

|

|

| 回復期病棟または 地域包括ケア病棟 (1~2か月) |

(急性期病棟でのプログラムに加え…)

|

|

| 退院 |

|

外来リハビリテーション

当院の外来リハビリテーションは整形外科疾患の患者さんが多く、全体の約7割を占めます。

主な疾患名

肩関節周囲炎・腱板損傷・腰部脊柱管狭窄症・変形性関節症・腰椎椎間板ヘルニア

心臓リハビリテーション

心臓リハビリテーションとは、自分の病気のことを知ることから始まり、患者さんごとの運動指導、安全管理、危険因子管理、心のケアなどを総合的に行うものです。医師、理学療法士や作業療法士、看護師、薬剤師、臨床心理士など多くの専門医療職が関わって、患者さん一人ひとりの状態に応じたリハビリプログラムを提案、実施します。当院ではカンファレンスを行い、多職種にて情報共有を行っています。

心臓リハビリテーションの効果

- 体力が回復し、スムーズに動けるようになります。

- 筋肉や骨が鍛えられ、疲れにくくなるとともに心臓の働きを助けます。

- 動脈硬化のもととなる危険因子(高血圧、高脂血症、糖尿病、肥満)が軽減します。

- 血管が柔らかくなり、循環が良くなります。

- 呼吸がゆっくりとして、息切れ感が軽減します。

- 自律神経を安定させ、動悸や不整脈が軽減します。

- 不安やうつ状態が改善し気持ちが晴れやかになります。

対象疾患

- 虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)

- 開心術後(心臓弁膜症や冠動脈の手術後)

- 大動脈疾患(大動脈瘤、大動脈解離の術後)

- 慢性心不全(心臓弁膜症、心筋症など)

- 末梢動脈疾患

リハビリテーション内容

入院中

リハビリスタッフが介入し早期離床を進めます。ベッドでの安静状態が長期に続く事による廃用症候群を予防し、まずは基本的な動作能力(起きる→座る→立つ→歩く)の向上を図ります。

※当院では理学療法士をはじめ、作業療法士も積極的に介入しています。

状態が安定してきたら、心臓リハビリテーション室での運動を行います。筋力トレーニング、歩行練習、自転車エルゴメータ等の運動を行います。心電図モニター監視しながら運動を行うため、安全に実施できます。必要に応じて心肺運動負荷試験実施します。

心肺運動負荷試験とは

有酸素運動から無酸素運動が加わるポイント(AT値)を見つけます。この値を超えると血中の乳酸濃度が上昇し疲労が蓄積され心臓に負担がかかるため心疾患の患者さんに安全で最適な運動強度はAT値以下と言われています。

退院後

退院後も継続して運動できるように外来での心臓リハビリテーションも実施しています。

呼吸器リハビリテーション

呼吸のしくみ

人間は呼吸により、空気中から酸素を吸い、二酸化炭素を出しています。酸素と二酸化炭素を交換する場所が肺です。胸郭の動きで肺が膨らんだり縮んだりします。胸郭は肋骨、胸骨背骨などから構成されています。この胸郭を動かす筋肉が呼吸筋です。吸うための筋肉は主に横隔膜です。肋間筋も働きます。胸郭は弾力性があり、息を吸いはくときには、リラックスすれば自然にはくことができます。強くはく時には、筋肉(腹筋など)を使ってはきます。

呼吸機能の障害

呼吸に関わる体の部位が機能低下をおこすと、酸素と二酸化炭素のガス交換機能が低下します。酸素と二酸化炭素の交換がうまくいかないと少し動くだけで息切れが起きます。機能低下の原因となる病気の治療が第一です。加えて、自分の身の回りのことができなくなる、歩けなくなるような状態になることもあり、日常生活が困難になるという点で、呼吸リハビリテーション治療も大切になります。

対象疾患と呼吸リハビリテーション

呼吸器リハビリテーションの対象疾患:肺気腫、慢性気管支炎のような慢性閉塞性肺疾患、肺炎、神経・筋肉疾患による呼吸機能の低下、人工呼吸器装着状態、手術後で痰を出しにくい状態。

呼吸リハビリテーション

- 有酸素運動:自転車エルゴメータやトレッドミル、平地歩行等。

- 筋力強化:自重やゴムバンドを使用して力をつける。

- 呼吸介助:呼吸に合わせて理学療法士が胸郭を押すことによって、胸郭を動かしやすくします。

- 体位排痰法:病気になった当初は自ら動くことが出来ないことが多いです。痰は重力で身体の下の方にたまりやすくなります。体位を変え痰がたまっている部位を上にして痰を出しやすくします(体位排痰法)。

- 呼吸法:うまくはけない方に対し、口すぼめ呼吸、腹式呼吸練習などを行います。

包括的呼吸リハビリテーション

- 在宅酸素療法:呼吸器の病気自体が改善しにくい場合には、酸素を補う在宅酸素療法を行います。

- 日常生活動作の工夫:日常生活動作をするときの姿勢や動作方法の工夫で呼吸困難感を改善できる場合があります。

呼吸リハビリテーションは、臓器のリハビリテーションというよりも、生活の質が上がるよう包括的に行われます。

- 評価:筋力がついたか、体力がついたかどうかを評価するために、筋力測定や6分間連続で歩ける距離(6分間歩行試験)を測定します。※患者さんの病気によってリハビリテーション方法は異なります。かならず主治医やリハビリテーション科専門医を受診してください。

そのほかの業務内容

- カンファレンス参加

- 介護保険認定申請

- 身体障害者手帳申請

- 義肢装具申請 労災後遺症・障害年金等の書類の計測

私たちが大切にしていること

365日対応!質の高いリハビリ

理学療法課は急性期から生活期までスタッフを配置しております。当院には50名のスタッフを配置しております。脳血管・運動器・呼吸器・心大血管・がんリハと、すべての疾患別リハビリテーションに対応しております。急性期・回復期ともに365日のリハを提供し、リハの効果を示す各指標も全国平均を上回っています。専門チームを構成しており、どの疾患も学べる環境です。また、生活期リハに関して、訪問リハや通所リハ、施設リハへの学習もできます。

急性期から生活期まで、幅広い経験が可能!

当院は急性期から生活期まで幅広くリハを提供しており、様々な領域を経験できます。患者の「生きる」を応援するため、全体像を把握し質の高いリハプログラムを計画できる学びを提供します。

各疾患領域の専門スタッフが在籍しており、認定・専門理学療法士取得や周辺資格取得支援を行っております。

福利厚生も充実しており、年休取得はもちろんのこと、育休も取りやすい環境です。男性の育休者もいます。

専門資格

- 専門理学療法士

- 認定理学療法士

- 糖尿病療養指導士

- 心臓リハビリテーション指導士

- 介護支援専門員

- 3学会合同呼吸療法認定士

- 認定訪問療法士 など

保有機器

当院では徒手療法や物理療法に加え、様々な運動機器を使用し、患者さんの筋力向上・持久力向上をサポートします。

- BWSTT(部分免荷歩行装置)、トレッドミル

- POPO(免荷式リフト)

- 長下肢装具、短下肢装具

- 表面筋電計

- ウォークエイド(歩行神経筋電気刺激装置)

- 心肺運動負荷試験装置

学会活動

- 日本理学療法学会(日本神経理学療法学会、日本運動器理学療法学会など)

- 日本心臓リハビリテーション学会

- 日本認知症ケア学会

データ

リハ全体

リハ実施率:入院患者の75%実施

リハ開始までの日数:2日

回復期リハ病棟

在宅復帰率:73%

実績指数:61.5(全国平均47.5)

FIM効率:0.39(全国平均0.38)

提供単位数:7.65単位(全国平均6.2単位) 脳血管8.03単位、運動器6.14単位

在宅復帰率:88.6%(全国平均85.3%)

リンク

広報誌「恵寿」で運動不足解消のストレッチをご紹介しています。

あわせてご覧ください。