放射線課

恵寿総合病院 公式Instagram

職場の様子や日常を発信中!

https://www.instagram.com/keiju_medicalcenter/

是非「#恵寿放射線課」でご覧ください

恵寿総合病院 公式YouTube

課長ご挨拶

患者さんが安心して検査、治療を受けれるようサービス向上に努めています。それには患者さんの目線で考え行動することが肝要と考えています。新人教育では医療人としての心得を指導し、技術面では熟練した技師が寄り添って指導を行います。撮影した画像は、症例において適切に診断できる画像なのか、技師自らや身内が診断されるに立場になって必要十分な画像となっているかを確認して医師に提出するようにしています。

休日・夜間問わず救急診療の検査に対応、心筋梗塞や腹腔内出血などの治療には専任の技師が拘束体制をとっており、医師、看護師、臨床工学技士とのチーム医療で患者さんを受け入れています。

また、地域の医療機関と連携しており、高度医療機器(装置)での依頼検査に即応し、能登の中核病院として地域医療に貢献していきます。

放射線課について

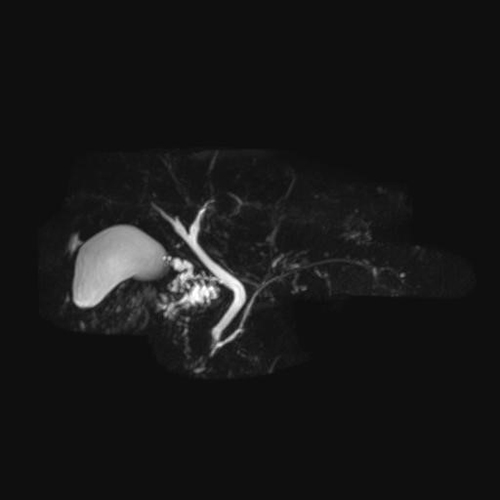

放射線センターではレントゲン撮影やCT、MRIなどの画像診断からカテーテルを用いた血管内治療、放射線治療を行っています。我々、診療放射線技師は撮影して最初に画像を見ます。その中で緊急性の高い症例画像をいち早く医師に伝えるため、また患者さんにとってより適切な画像の提供を行うべく画像勉強会を日々行い、日々精進しています。健診にも力を入れており、MRIを用いた膵がん検診やPET-CT健診にて早期発見に努めています。

放射線課の業務

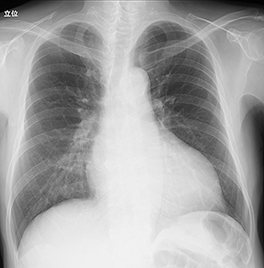

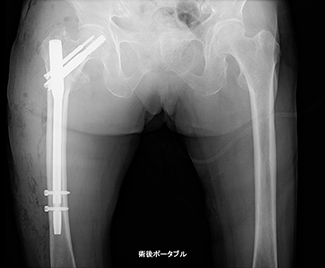

一般撮影(レントゲン撮影)検査

1895年にドイツのレントゲン博士が、放射線のひとつであるエックス線を世界で最初に見つけました。病院で耳にする「レントゲン」はその名前からきています。

体にX線を当て、体内の骨や肺、腸内ガスなどを画像化する検査です。骨折の発見、骨の治り具合を経時的に撮影します。股関節や膝関節などの手術を行う際に、手術計画を立てる撮影も行います。

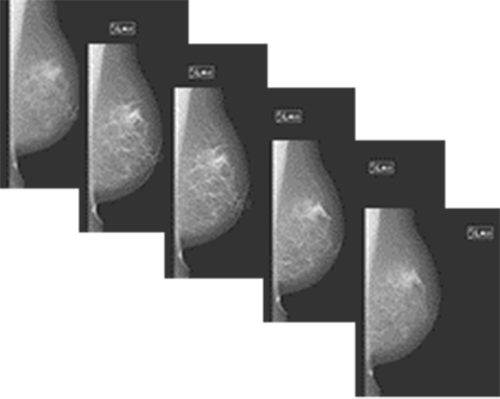

乳房撮影(マンモグラフィ)検査

乳房専用の装置で、乳房を圧迫して撮影します。この撮影に加えてトモシンセス撮影を行うことが出来ます。トモシンセスとは、複数の位置から厚みが薄い画像を撮影して、見たい深さの構造物に焦点を合わせた画像を提供することが可能です。乳腺構造の重なりにより発見が難しかった石灰化や腫瘍などの病変などを分離して観察することが出来ます。

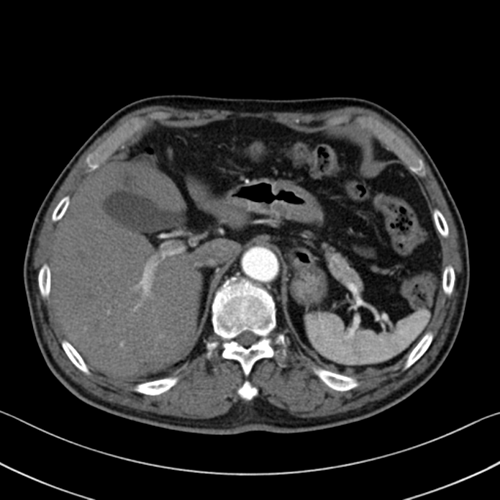

CT検査

CTとはComputed Tomography(コンピュータ断層撮影)の略です。ドーナツ状の機械の中に、対となるようにエックス線管球と検出器が配置され、体の周囲を連続的にエックス線あてながら、それらを回転させて撮影します。そして得られたデータをコンピュータで計算して、体の輪切りの画像(横断像)を作成(再構成)します。

CT検査の所要時間は、検査部位や目的、条件によって異なりますが、検査室に入ってから出るまで、おおむね5分~20分です。検査は装置のベッドに寝て10秒ほど息をとめていただき、その間に撮影を行います。

また病変の発見や診断、血管性病変(出血や動脈瘤など)を診断する目的として、造影剤を使用することがあります。造影剤は、主に腕の静脈に注射をし、造影剤注入装置を使用して、体の中に注入します。検査は、造影剤による副作用に十分に注意し、観察しながら行います。

当課では、告示研修(令和3年厚生労働省告示第273号研修)を修了した診療放射線技師が造影検査目的で注射(静脈路確保)を行うことがあります。

体の輪切り画像(横断像)をコンピュータで重ね合わせることで3次元画像 (3D画像)を作成することができ、骨折の程度や病変の広がりを診断しやすくすることができます。

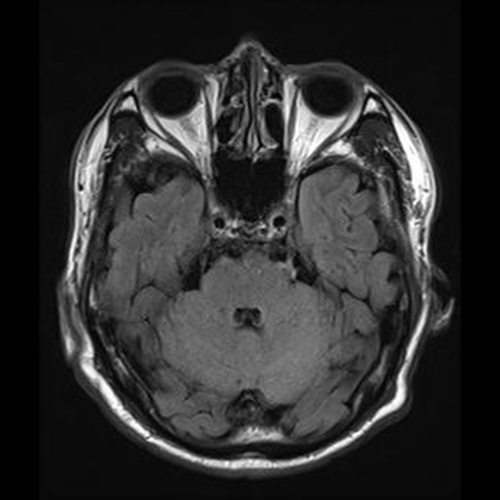

MRI検査

MRIとはMagnetic Resonance Imaging(磁気共鳴画像)の略です。強力な磁石と電磁波で体内の状態を断面図として描出することができるため、調べたい体の部位をあらゆる方向からの断面図で見ることができます。X線は使用しないため放射線の被ばくはありませんが、強力な磁石を使用するため、腕時計などの金属製品や磁気カードなどを撮影室に持ち込むことはできません。また、電磁波を使用するため、撮影時には大きな音がします。

当院で使用している磁石の磁力は3テスラであり、従来使用していた1.5テスラと比較すると、信号とノイズの比が約2倍良くなり、結果として細かいところがよく見えるようになりました。

MRI検査の所要時間は、検査部位や目的によって異なり、検査室に入ってから出るまで、おおむね20分~50分です。検査は装置のベッドに寝ていただき、装置の中心まで移動して撮影を行います。

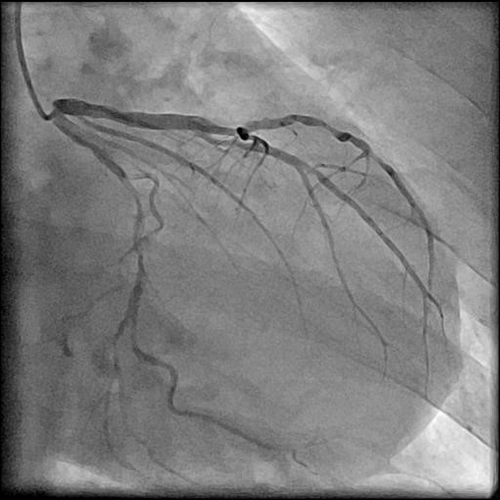

血管造影検査

血管造影検査とは手首や足の付け根などの血管にX線透視下で、カテーテルと呼ばれる2~3mmほどの細い管を挿入し、目的部位の近くまで進め、その管から造影剤を注入して血管の走行や形態などをリアルタイムに撮影する検査です。検査できる部位は、頭部、頚部、心臓、腹部、腕や足の血管などほぼ全身の血管となります。

また検査だけではなく、治療をすることも可能です。その血管内治療にはいくつか種類があります。ひとつは心筋梗塞や狭心症など動脈硬化によって細くなったり、詰まってしまった血管を拡げて、血液の流れを良くする方法です。これは風船のついた細い管(バルーンカテーテル)を挿入し風船を膨らませるタイプや、ステントと呼ばれる金属製筒を血管の中に入れて血管を内側から拡げ支えるタイプなどがあります。

ほかには肝臓などにできた腫瘍へつながる動脈を、金属コイル・接着剤などを使って塞ぎ、瘤や腫瘍へ血液や栄養が行かないようにして、出血や腫瘍の増大を予防する方法です。

当課では、治療を行う医師のサポートや血管の撮影などを行っています。

(左冠動脈)

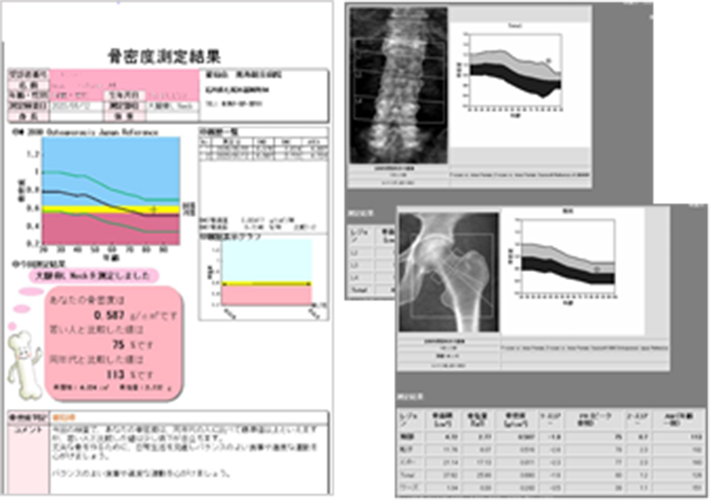

骨密度測定

骨密度とは骨を構成しているカルシウムなどの量(骨量)が、骨にどれくらい詰まっているか(密度)を表すもので、この骨密度の状態を調べる検査が骨密度測定です。

骨密度が低下すると、骨粗鬆症という骨がもろくなる状態になり、骨折の原因となります。腰椎では圧迫骨折を起こしやすく、大腿骨頸部では転倒しただけで骨折することがあります。当院では、その腰椎と大腿骨頚部を2種類のエネルギーのX線を使い透過率の差を利用して骨密度を測定するDEXA(デクサ)法という方法で検査をしています。

放射線装置のエリアは、スタッフルームを中央に配置した構造で、検査で困った時にサポートしあえる環境になっています。

そのほかの業務内容

画像管理、危機管理、被ばく線量管理など

私たちが大切にしていること

一般撮影からCT、MRI、血管造影、RI検査、PET-CT、放射線治療と多種のモダリティを経験することができます。

専門資格

- 第1種放射線取扱主任者:2名

- 検診マンモグラフィ撮影認定技師:7名

- 超音波検査士(検診):1名

- 放射線治療専門放射線技師:1名

- 放射線治療品質管理士:1名

保有機器

- PET-CT:1台(能登地域唯一)

- リニアック:1台

- MRI:1台(3テスラ)

- CT:2台(2菅球128症例と80列)

- 血管造影装置:2台

- ガンマカメラ:1台(2検出器型)

- 破砕装置:1台(超音波内蔵)

- 透視装置:2台(フラットパネル搭載)

- マンモグラフィ装置:1台(トモシンセシス機能有)

- 骨密度装置:1台

- DR装置

- ポータブル撮影装置 外科用イメージ装置:2台

学会活動

- 第64回全日本病院学会 in 広島 発表

- 長野県診療放射線技師会 第81回定時総会 発表

- 第65回全日本病院学会 in 京都 発表

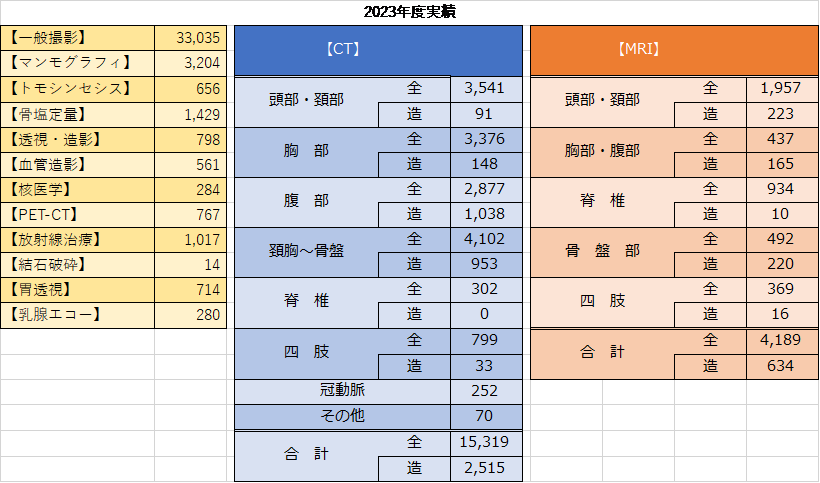

データ

高額医療機器共同利用について

地域医療機関の診療業務の充実を図るために、高度医療機器共同利用による地域連携を行っています。お申込み方法は下記のリンクよりご覧いただいます。